更新日:2025年7月20日

ここから本文です。

2025年8月のおすすめ絵本

読み聞かせについて

読み聞かせは、情操教育においても、また集中力をつけるのにも有効であるといわれており、何より大好きな人に読んでもらった本とその先に広がる世界は子どもたちの心にしっかり残っているものです。

ここでは、それぞれ読んでいただく対象者別に本をセレクトしました。

(山梨県立図書館サービス課子ども読書推進担当)

パパに読んでもらいたい本

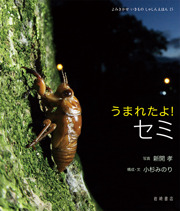

うまれたよ!セミ

新開孝/写真 小杉みのり/構成・文 岩崎書店 2013年

|

|

夏になり、神社の林でたくさんのセミが鳴いています。中には、木の幹に卵を産むセミも。ごまつぶよりも小さな卵は、冬を越して、幼虫になると、土の中へもぐります。土の中では、丸い形の部屋を作り、ストローのような口を木の根っこに刺して汁を吸います。7年もの長い年月を土の中で過ごすと、ようやく土の中から外に出る日がやってきました。夜、幼虫は土の中から出て木を登り始めます。 セミの一生を、大きな文字とカラーの写真で分かりやすく紹介しています。なかなか見ることができない土の中の幼虫の様子や、羽化の瞬間をとらえた写真をお子さんと一緒に見てみませんか。人気シリーズ「よみきかせいきものしゃしんえほん」の一冊。3才から小学校中学年向けです。 |

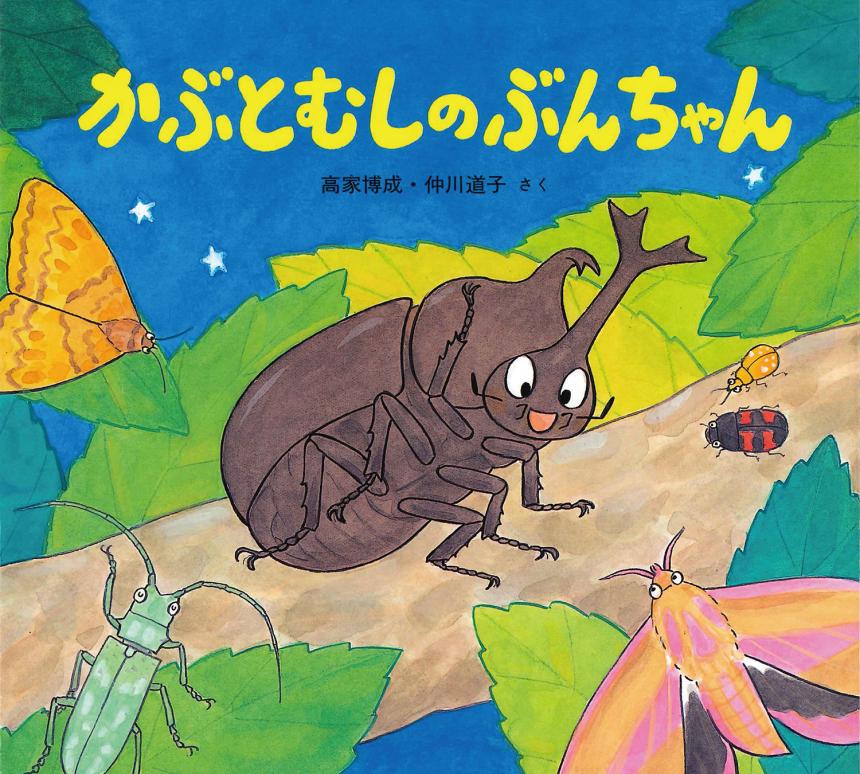

かぶとむしのぶんちゃん

高家博成/さく 仲川道子/さく 童心社 2000年

|

|

夜、かぶとむしのぶんちゃんとぷんちゃんがおいしい木の蜜を見つけ、かなぶんちゃんやかみきりむしくんたちと一緒に飲んでいると、3匹のくわがたがやってきました。くわがたたちは「ここは おれたちの ばしょだぞ」と言い、大きなはさみで蜜を飲んでいた虫たちを次々に挟み、投げ飛ばします。そこで、ぶんちゃんは、くわがたたちに戦いを挑みました。くわがたの大きなはさみと、ぶんちゃんの大きなつの、いったいどちらが勝つでしょうか。 夏の虫、かぶとむしを主人公にした絵本です。夜に活動することや、蜜を吸うため樹液に集まることなど、生態もわかりやすく描かれています。2・3歳ぐらいの子どもが読める、簡単なストーリーの虫の絵本はありますか?と聞かれた時におすすめしている「かわいいむしのえほん」シリーズの一冊。 |

ママに読んでもらいたい本

ふーってして

松田奈那子/作 KADOKAWA 2020年

|

|

絵の具で作った黄色い色水を白い紙の上にぽとりとたらします。3㎝位の大きさの黄色い丸が付きました。「ねえ ふーって して」。息をふきかけると、「あっ たいよう」。放射線状に色水が広がりました。次は緑の色水を横一列に点々とたらします。「ねえ ふーって して」。紙の手前から奥に向かって息をふきかけると「くさが はえたよ」。今度は、4匹のネズミのような生き物のイラストの背中に紫の色水をたらします。息を吹きかけると生き物の背中に針が生え……。 色水をたらして息をふき、動物や乗り物などの絵を描く遊びの絵本です。色水がどのように変化するのか想像してページをめくると、より楽しむことができます。最後のページに詳しい遊び方が掲載されていますので、読み終わった後、お子さんと一緒に遊んでみてはいかがでしょうか。

|

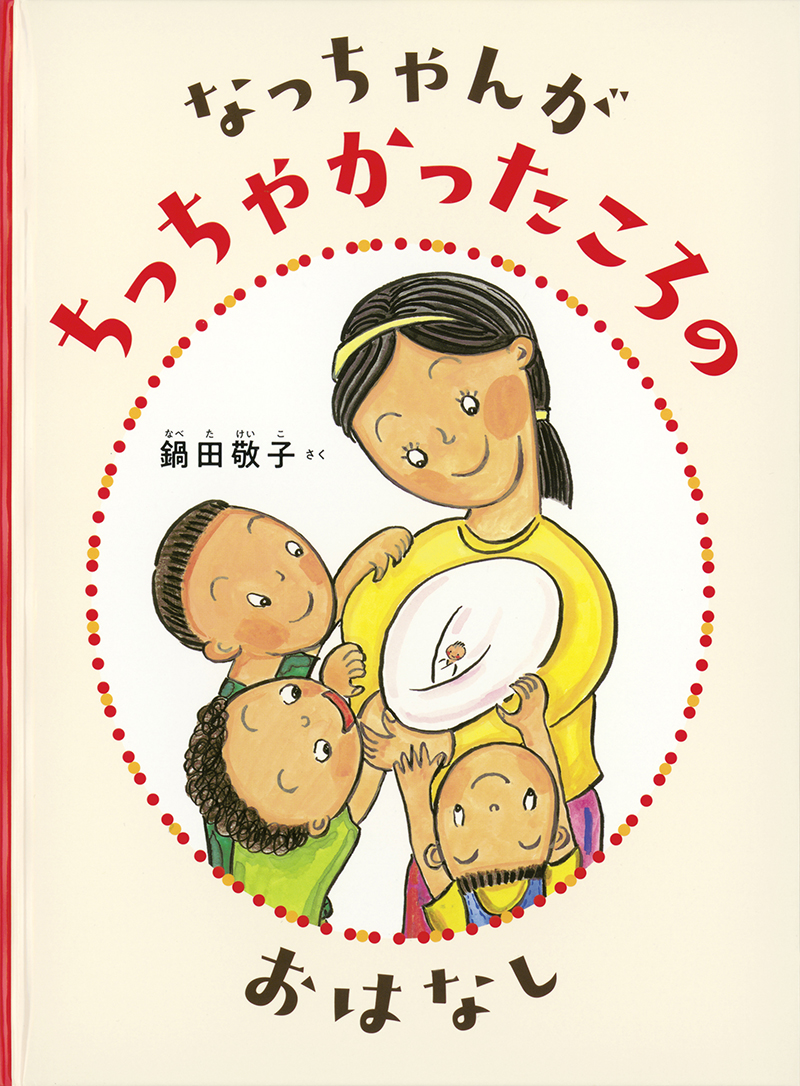

なっちゃんがちっちゃかったころのおはなし

鍋田敬子/さく 福音館書店 2024年

|

|

大きな体に長い鼻を持つお母さんゾウと小さな子どものゾウがいます。「ねえ おかあさん おなか すいたよ」。親子のゾウは長い鼻を使い「しゅっしゅっ さっさっ」と草を集めて口に運び、「くるりん ぱくっ くるりん ぱくっ」と食べます。「こんどは のどが かわいたね」。長い鼻で水を吸い口に入れて飲みます。「ひゃー!!」お母さんゾウが吸い上げた水を子どものゾウにシャワーのようにかけています。さて、次は長い鼻を使って何をするのでしょうか。 子どもたちもよく知っているゾウが、長い鼻をどのように使っているのかに着目した科学絵本。親子で鼻の意外な使い方などを楽しみながら読んでほしい1冊です。3歳以上におすすめです。

|

じいじ・ばあばに読んでもらいたい本

字のないはがき

向田邦子/原作 角田光代/文 西加奈子/絵 小学館 2019年

|

|

わたしは、厳しい父、静かな母、弟と2人の妹と町で暮らしています。戦争が激しくなり、一番下の小さい妹を疎開させることになりました。母はたくさんの肌着を縫い、父は数えきれない程の葉書を用意して宛名に家の住所と自分の名前を書き入れました。「げんきな日は、はがきに まるをかいて、まいにち いちまいずつ ポストにいれなさい」父は妹に伝えました。肌着と葉書を持ち、嬉しそうに出かけた妹。1週間後に届き始めた葉書は、大きな丸が書かれていましたが、丸は1日ごとにだんだん小さくなってゆき……。 作家の向田邦子さんが綴った、家族との戦争時代の回想が、子どもにも読みやすい絵本になりました。鮮やかな色彩と味わい深い絵が印象的な一冊です。小学校低学年向けです。 |

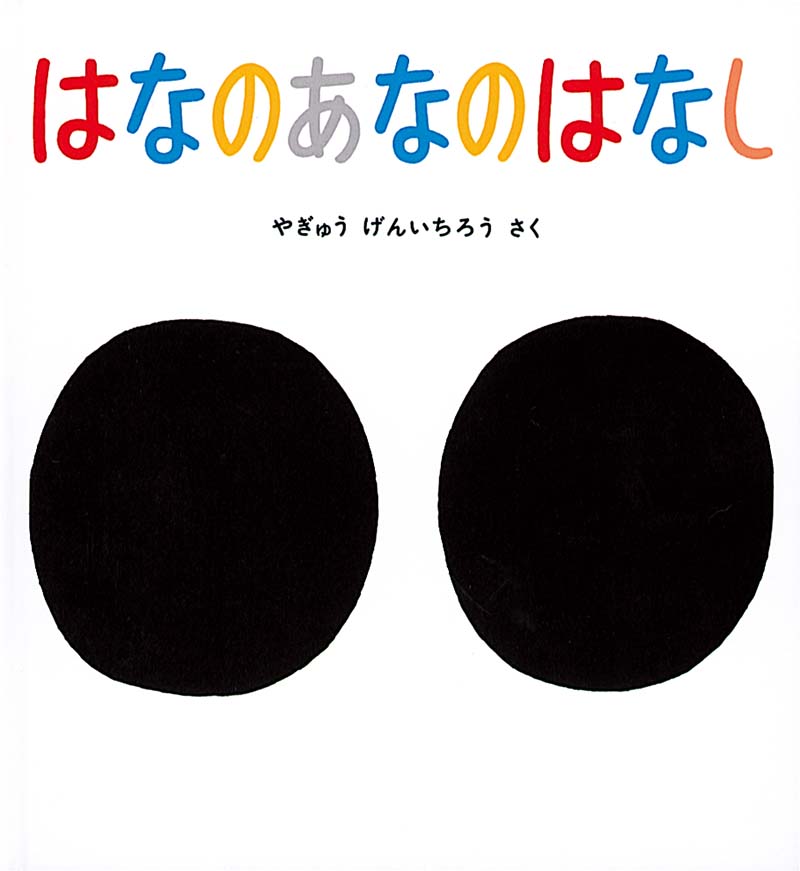

はなのあなのはなし

やぎゅうげんいちろうさく 福音館書店 1982年

|

|

ぼくとあつこちゃんの鼻の穴を比べると?僕の方が大きいです。僕とおじいちゃんの鼻の穴を比べると?僕はおじいちゃんの鼻の穴の大きさに負けてしまいます。次に生き物の鼻を調べてみます。人間や犬や象、馬、亀などほとんどの動物は、鼻の穴が2つありますが、イルカは頭の上に一つだけあります。アザラシやカバは水中で鼻から水が入らないように、鼻の穴をぴっと閉じることができます。鼻には大きさや、数、動きがいろいろあることがわかりました。では、なぜ鼻の穴はあるのでしょうか? 鼻の穴のしくみや、空気を吸ったり吐いたり、においを感じたりする役割、鼻毛、鼻くそ、鼻水、鼻血…鼻の穴にまつわる様々な知識をわかりやすく伝える科学絵本です。4・5歳から小学校低学年向けです。 |

山梨県立図書館のサイト

よく見られているページ